<『葬送のフリーレン』を読んでみて①>はこちらのリンクからご覧ください。

不死の魔法

ハイターが託した解読

「この魔導書には、今は失われた死者の蘇生や不死の魔法が記されているとされています」

かつて魔王を倒した勇者パーティーの僧侶であったハイターが、寿命を迎える前にフリーレンに解読をお願いした魔導書。その魔導書には死者を蘇らせたり、不死の魔法が書かれていると言いました。もちろんハイター自身もそんなものはないとわかっていたのでしょうが、あえてフリーレンにお願いしたのは、戦災孤児でハイターが預かっているフェルンという少女の存在でした。

若かりし時は「死ぬのは怖くない」と豪語していたハイターですが、

「不死とは言わずほんの少しでいいから時間が欲しくなった」

と言うようになりました。これは間違いなくフェルンの事を思っているに違いありません。そのことはフェルンが「ハイター様はずっと私を置いて死ぬことを危惧されておりました。」と言っていることからも容易に理解できます。

不老不死を求めた僧侶

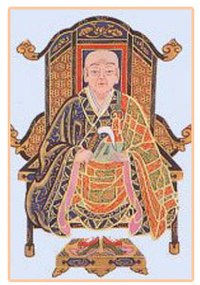

曇鸞という高僧

この「死者の蘇生」「不死の魔法」というワードを聞いた時、私自身に1人の高僧が頭に浮かびました。それは中国・南北朝時代の僧侶で、浄土真宗を語る上では外すことができない七高僧の1人でもある<曇鸞(どんらん)>という人です。

曇鸞はインドの高僧・龍樹(りゅうじゅ)が書き残した『中論』『十二門論』『大智度論』、そして直弟子が書いた『百論』を中心に仏教を学ぶ「四論宗」に属していました。その中でも曇鸞はとてもクレバーな学僧として尊敬をされていました。曇鸞はこの時、全中国にその名を轟かす超有名人になっていたのです。

そのため「中国の人々に仏教の大切な教えを正しく伝えなくては!」という使命に駆られるのも無理はありません。そうした志の中、『大集経』(だいじっきょう)という60巻もある超絶ムズいお経の翻訳を始めます。

体力と時間が欲しい

しかし齢50を超えていた曇鸞は、病気になってしまいます。「このままでは中国の人に正しい仏教を伝えられない!なんとか丈夫で健康な体がほしい~。んで長生きしてぇ~」と思うようになります。そのために神仙術を学ぼうとされました。

そう、この神仙術こそ「不老不死の術」。ハイターがフリーレンに書いてあるだろうと言った魔導書と似たものです。当時、中国には陶弘景という医学や薬学に優れた、道教という宗教の指導者がおられました。曇鸞は陶弘景に不老長寿の術を学ばれ、経典も授かりウッキウキで帰路につきました。

愚かな自分に気付かされる

帰っている途中、洛陽という都でインドで仏教を学んでこられた菩提流支(ぼだいるし)というお坊さんと偶然会うことになります。そこで

「俺さ、不老長寿の術、学んできたけど、、インドにそんなんないやろ?(ドヤ)」

と言ったか言ってないかは別として、そんな感じの話をされたらしいです。

すると菩提流支は、

「はぁぁぁぁぁぁぁぁ??え?えっ??まじで???」

って感じかどうかは知りませんが、かなりご立腹だったらしいです。

そして、

「お前、まじこれやる。で、今から説法してやんよ」

と曇鸞に『観無量寿経』を授けられ、阿弥陀仏と「無量寿」(長さに関係ない、はかることの出来ないいのち)について教えたのです。

その教えに触れた曇鸞は、不老長寿などというものは愚かな欲望に過ぎないと気付き、あれだけウキウキで持ち帰ってきた仙人の経典(仙経)を

「え?まじ無理。。持ってるだけで超恥ずいわ、マジで」と燃やしたのです。

ちなみにこの部分は浄土真宗のお勤めに使われる『正信偈』にも登場し、

「三蔵流支授浄教 焚焼仙経帰楽邦」

と書かれてます。

限りあるからこそ・・・

曇鸞はいのちが「私のもの」と思ってその安泰を願っていた愚かさに気付かされたのです。たとえ何百年の長寿だったとしても、私たちはいつか死を迎えなければなりません。私たちは様々な不可思議な縁によって、この世に生をうけます。生きているのも様々な縁に恵まれているからです。

「なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり」(歎異抄第9条)

とあるようにその縁が尽きればこの世から去らねばなりません。不老不死というのはできればそうありたいと願います。しかしそれが叶わないからこそ、様々なご縁によってこのいのちをいただいている身として、1日1日を噛み締めて歩んでいくのです。

魔導書の解読を終えたフリーレンが言った一言が「死者の蘇生も不死の魔法も書かれていなかったよ」。

それに対し、ハイターは「死への恐怖は計り知れないものです。そんなものがあるならエーヴィヒ(註:この魔導書を書いたとされる人物)自身が使っていたでしょう」と答えます。

・・・そりゃそうだ。